Le cinéma africain, longtemps resté dans l’ombre des géants mondiaux, révèle un potentiel fulgurant. Une publication récente de l’UNESCO, fruit d’une étude approfondie menée en 2020 auprès des 54 États du continent, offre une cartographie essentielle de ce secteur en pleine mutation. Intitulé L’industrie du film en Afrique : Tendances, défis et opportunités de croissance, ce rapport ne se contente pas de dresser un état des lieux ; il identifie également quatre modèles potentiels pour propulser la croissance de cette industrie créative.

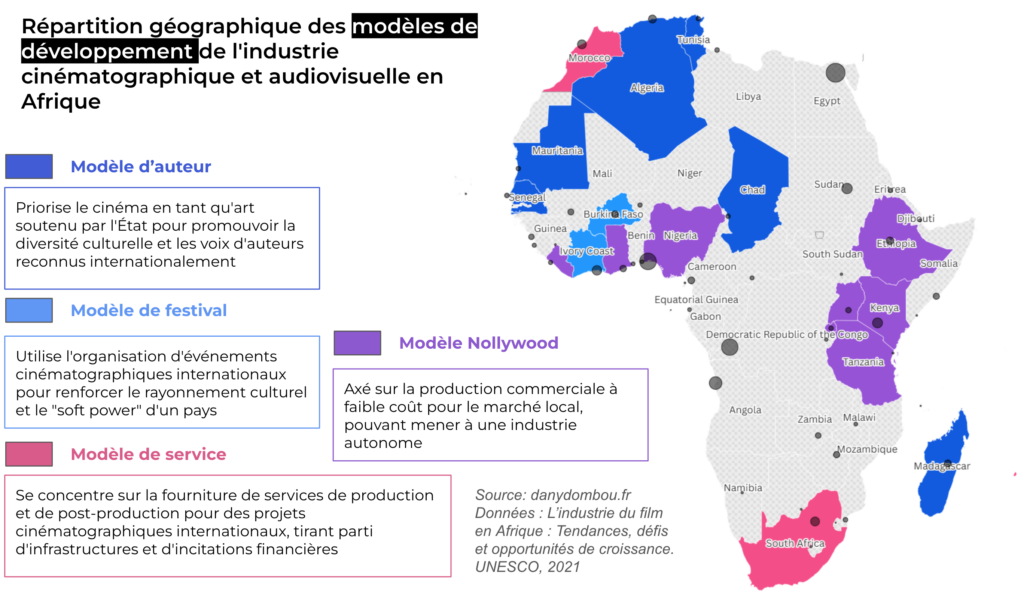

Le premier de ces modèles, baptisé Nollywood, s’inspire de la dynamique nigériane. Caractérisé par une production commerciale à faible coût et axée sur des récits authentiques, ce modèle a permis la création d’écosystèmes cinématographiques locaux et autonomes, avec leurs propres circuits de distribution et systèmes de stars. Des exemples tels que le secteur cinématographique ghanéen « Kumawood » ou les productions dynamiques mentionnées en Ouganda illustrent la vitalité de cette approche. Ce modèle, particulièrement adapté aux pays dotés de vastes marchés intérieurs, offre une voie vers une industrialisation cinématographique endogène.

| ENCADRÉ 1 : L’essor de la production locale |

| Bien que les données quantitatives soient encore fragmentaires, le rapport souligne un « début d’un boom tant attendu de la production » sur le continent. Par exemple, l’Algérie produit 237 films par an, se classant parmi les premiers en termes de nombre de films produits. De même, le Maroc a produit en 2020 13 longs métrages et 83 courts métrages. Ces chiffres, bien que contrastés, témoignent d’une activité de production croissante. |

À l’opposé, le modèle Auteur privilégie le cinéma comme expression artistique, nécessitant un soutien public pour sa pérennité. S’inspirant de l’approche européenne, notamment française, ce modèle met l’accent sur la diversité des cultures, des voix et des points de vue. Il est pertinent pour les nations où le marché local ne suffit pas à soutenir une industrie cinématographique et audiovisuelle d’envergure, mais qui souhaitent promouvoir des œuvres singulières et reconnues au niveau international. Des pays d’Afrique du Nord comme le Maroc et la Tunisie sont souvent associés à ce modèle, avec des réalisateurs primés dans les festivals internationaux. Le rapport mentionne le succès du film sénégalais « Félicité » d’Alain Gomis à Berlin, soulignant son importance pour le Sénégal et le dynamisme qu’il a insufflé aux jeunes cinéastes.

Le troisième modèle, celui du Service, mise sur le développement d’une infrastructure locale solide pour accueillir des productions internationales. Le Maroc, l’Afrique du Sud et l’île Maurice sont présentés comme des leaders dans ce domaine, tirant parti de leur environnement politique stable, de leurs infrastructures et de la diversité de leurs paysages. Le Maroc, par exemple, offre un remboursement de 20% des dépenses éligibles pour les productions étrangères, attirant des investissements importants. Cependant, en 2020, l’investissement étranger au Maroc a chuté à 21,5 millions de dollars US contre près de 90 millions en 2019, un impact probable de la pandémie mondiale.

Enfin, le modèle Festival exploite l’attrait des événements cinématographiques internationaux pour renforcer le rayonnement culturel et le « soft power » d’un pays ou d’une région. La Tunisie, avec le Festival du Film de Carthage, et la Côte d’Ivoire, avec DISCOP Africa, sont citées comme exemples. Des festivals comme le FESPACO au Burkina Faso jouent un rôle crucial dans la promotion du cinéma africain. Le rapport souligne cependant que, outre le manque de ressources financières, une mauvaise gestion logistique est un problème récurrent pour de nombreux événements.

| ENCADRÉ 2 : L’impact de la révolution numérique |

| La pénétration du mobile est élevée sur le continent, atteignant 70% en moyenne et même 121,9% en Algérie. Si la distribution physique décline, les plateformes en ligne offrent de nouvelles opportunités. Le rapport cite une prévision selon laquelle le marché africain de la SVOD (Subscription Video on Demand) pourrait être multiplié par cinq d’ici 2025. Des acteurs internationaux comme ShowMax et Netflix sont de plus en plus présents. Au Kenya, par exemple, Showmax a produit la série « Crime & Justice ». |

Au-delà de ces modèles, l’étude met en lumière des défis majeurs. En novembre 2020, une consultation de l’UNESCO a révélé que 32 pays africains (59%) ne collectent pas de données quantitatives sur leur secteur cinématographique et audiovisuel. Ce déficit statistique constitue un obstacle à l’intervention gouvernementale et à l’investissement privé.

Le rapport aborde également l’impact de la révolution numérique. Si elle a entraîné un déclin de la distribution physique (DVD), elle a aussi ouvert de nouvelles opportunités via les plateformes en ligne. Cependant, la protection de la propriété intellectuelle et la lutte contre le piratage demeurent cruciales dans ce nouvel environnement. Le rapport estime que les pertes de revenus dues au piratage peuvent varier considérablement, certains pays rapportant des pertes supérieures à 75%. L’Algérie mène régulièrement des opérations de sensibilisation contre le piratage, tandis que le Niger a créé le Bureau Nigérien du Droit d’Auteur (BNDA) pour combattre ce fléau.

La nécessité d’une formalisation accrue du secteur est également soulignée. Des politiques cinématographiques sont en cours d’élaboration dans plusieurs pays, et des initiatives de soutien au développement du secteur sont mises en place avec l’appui d’organisations comme l’UNESCO et l’Union Européenne. En Afrique du Sud, un système sophistiqué d’incitations fiscales est en place, bien qu’il soit actuellement menacé par des difficultés économiques. En Côte d’Ivoire, le Fonds pour l’Industrie Cinématographique (FONSIC) a vu son budget augmenter entre 2013 et 2018.

| ENCADRÉ 3 : Formation et développement des compétences |

| Le rapport insiste sur l’importance de l’éducation et de la formation. Des initiatives telles que l’École Supérieure des Arts Visuels (ESAV) au Maroc et l’African Film and Drama Academy (AFDA) en Afrique du Sud jouent un rôle essentiel. Des ateliers comme l’Ouaga Film Lab au Burkina Faso et Sud Ecriture en Tunisie contribuent également au développement des talents. Au Sénégal, la relance du cinéma et le succès des séries télévisées ont soulevé le besoin de formations professionnelles, conduisant à la création de divers centres et institutions de formation. |

En conclusion, le rapport de l’UNESCO offre une feuille de route précieuse pour le développement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle africaine. En s’appuyant sur des modèles adaptés à leurs contextes spécifiques et en surmontant les défis identifiés, les nations africaines peuvent libérer le potentiel créatif de leur cinéma et en faire un moteur de développement économique et culturel. La scène est prête, que le spectacle commence.

Le rapport de l’UNESCO intitulé « L’industrie du film en Afrique : Tendances, défis et opportunités de croissance » est disponible en ligne ici.